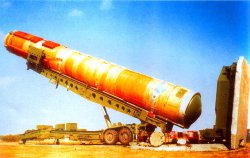

Стратегический ракетный комплекс 15П018 «Сатана»

Стратегический ракетный комплекс (РК) третьего поколения 15П018 (Р-36М УТТХ) с ракетой 15A18, оснащенной 10-блочной разделяющейся головной частью (РГЧ), создан в результате реализации программы совершенствования и повышения боевой эффективности ранее разработанного РК 15П014 (Р-36М) и является высокоэффективным, универсальным комплексом стратегического назначения. Комплекс обеспечивает поражение одной ракетой до 10 целей, включая высокопрочные малоразмерные и особо крупные площадные цели, расположенные на местности площадью до 300000 кв.км, в условиях эффективного противодействия средств ПРО вероятного противника.

Стратегический ракетный комплекс (РК) третьего поколения 15П018 (Р-36М УТТХ) с ракетой 15A18, оснащенной 10-блочной разделяющейся головной частью (РГЧ), создан в результате реализации программы совершенствования и повышения боевой эффективности ранее разработанного РК 15П014 (Р-36М) и является высокоэффективным, универсальным комплексом стратегического назначения. Комплекс обеспечивает поражение одной ракетой до 10 целей, включая высокопрочные малоразмерные и особо крупные площадные цели, расположенные на местности площадью до 300000 кв.км, в условиях эффективного противодействия средств ПРО вероятного противника.

Разработка комплекса 15П018 была задана Постановлением ЦК и СМ СССР от 16 августа 1976 года.

Летно-конструкторские испытания ракеты Р-36М УТТХ начались 31 октября 1977 года на полигоне Байконур и закончились 27 ноября 1979 года. 18 сентября 1979 года три ракетных полка ( грн.: Жангизтобе, Домбаровский, Ужур, командиры: Г.М.Каневский, В.И.Зверев, Г.С.Сидоренко ) приступили к несению боевого дежурства на новой ракетной технике.

Ракетный комплекс Р-36М2 «Воевода»

Ракетный комплекс Р-36М2 «Воевода» (15П018М) четвертого поколения с многоцелевой межконтинентальной ракетой тяжелого класса 15А18М разработан в Конструкторском бюро «Южное» (г.Днепропетровск) под руководством академика В. Ф. Уткина в соответствии с тактико-техническими требованиями Министерства обороны СССР и Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 09.08.83 г.

Ракетный комплекс Р-36М2 «Воевода» (15П018М) четвертого поколения с многоцелевой межконтинентальной ракетой тяжелого класса 15А18М разработан в Конструкторском бюро «Южное» (г.Днепропетровск) под руководством академика В. Ф. Уткина в соответствии с тактико-техническими требованиями Министерства обороны СССР и Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 09.08.83 г. Комплекс «Воевода» создан в результате реализации проекта совершенствования комплекса стратегического назначения тяжелого класса Р-36М (15П018) и предназначен для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, в любых условиях боевого применения, в т.ч. при многократном ядерном воздействии по позиционному району (гарантированный ответный удар).

Летно-конструкторские испытания комплекса Р-36М2 начались на Байконуре в 1986 году. Первый ракетный полк с МБР Р-36М2 встал на боевое дежурство 30 июля 1988 года ( грн. Домбаровский, командир О.И.Карпов). Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 11.08.1988 г. ракетный комплекс принят на вооружение. До 1990 года комплексы поставлены на боевое дежурство в дивизиях, дислоцированных под городами Ужур и Державинск.

Испытания комплекса со всеми видами боевого оснащения завершились в сентябре 1989 года.

Ракетный комплекс Р-36 «Scarp»

Разработка стратегического ракетного комплекса Р-36 с орбитальной ракетой 8К69 на базе межконтинентальной баллистической ракеты 8К67 была задана Постановлением от 16 апреля Создание ракеты и орбитального блока было поручено ОКБ-586 (ныне КБ «Южное»; Главный конструктор М.К.Янгель), ракетных двигателей – ОКБ-456 (ныне НПО «Энергомаш»; Главный конструктор В.П.Глушко), система управления – НИИ-692 (ныне КБ «Хартрон»; Главный конструктор В.Г.Сергеев), командные приборы – НИИ-944 (ныне НИИКП; Главный конструктор В.И.Кузнецов). Боевой стартовый комплекс разрабатывался в КБСМ под руководством Главного конструктора Е.Г.Рудяка.

Разработка стратегического ракетного комплекса Р-36 с орбитальной ракетой 8К69 на базе межконтинентальной баллистической ракеты 8К67 была задана Постановлением от 16 апреля Создание ракеты и орбитального блока было поручено ОКБ-586 (ныне КБ «Южное»; Главный конструктор М.К.Янгель), ракетных двигателей – ОКБ-456 (ныне НПО «Энергомаш»; Главный конструктор В.П.Глушко), система управления – НИИ-692 (ныне КБ «Хартрон»; Главный конструктор В.Г.Сергеев), командные приборы – НИИ-944 (ныне НИИКП; Главный конструктор В.И.Кузнецов). Боевой стартовый комплекс разрабатывался в КБСМ под руководством Главного конструктора Е.Г.Рудяка.

Орбитальные ракеты по сравнению с баллистическими обеспечивают следующие преимущества:

* неограниченную дальность полёта, позволяющую поражать цели, недосягаемые для баллистических межконтинентальных ракет;

* возможность поражения одной и той же цели с двух взаимно противоположных направлений, что вынуждает вероятного противника создавать противоракетную оборону как минимум с двух направлений и затрачивать значительно больше средств. Например, оборонительная линия с северного направления – «Safeguard», стоила США десятки млрд долларов.;

Баллистическая ракета Р-39 «Sturgeon»

Стратегический ракетный комплекс Д-19 «Тайфун», включающий 20 твердотопливных трехступенчатых межконтинентальных баллистических ракет Р-39 (3М65, РСМ-52) с разделяющимися головными частями, был разработан в КБ «Машиностроение» (ныне Государственный ракетный центр (ГРЦ) им. академика В.П. Макеева) в период с 1971 года по 1983 год и принят на вооружение тяжелых атомных крейсеров типа «Акула» проекта 941) .

Стратегический ракетный комплекс Д-19 «Тайфун», включающий 20 твердотопливных трехступенчатых межконтинентальных баллистических ракет Р-39 (3М65, РСМ-52) с разделяющимися головными частями, был разработан в КБ «Машиностроение» (ныне Государственный ракетный центр (ГРЦ) им. академика В.П. Макеева) в период с 1971 года по 1983 год и принят на вооружение тяжелых атомных крейсеров типа «Акула» проекта 941) .

Отработка ракеты началась с бросковых испытаний полномасштабных макетов пусками с плавстенда и экспериментальной подводной лодки К-153 проекта 629, переоборудованной по проекту 619 с одной шахтой. Всего запущено 9 ракет с плавстенда и 7 с подводной лодки. Эти испытания позволили отработать подводный и надводный старт из ”сухой» шахты под пороховым аккумулятором давления. На совместных летных испытаниях с наземного стенда были запущены 17 ракет. Больше половины пусков были неудачными из-за недоработки двигателей первой и второй ступеней. После устранения недостатков начались пуски ракет с головной подводной лодки типа «Акула»: из тринадцати пусков одиннадцать были признаны успешными.

После окончания совместных летных испытаний комплекс Д-19 с ракетой Р-39 и головной крейсер ТК-208 проекта 941 подвергли интенсивной эксплуатации, но положительным результатам которой комплекс Д-19 был в 1984 году принят на вооружение.

Комплекс M-22 «Ураган»

Корабельный универсальный многоканальный ракетный комплекс средней дальности М-22 «Ураган» предназначен для противовоздушной обороны кораблей путем прикрытия охраняемых кораблей и индивидуальной защиты корабля-носителя от одновременно нападающих с различных направлений противокорабельных ракет и самолетов.

Корабельный универсальный многоканальный ракетный комплекс средней дальности М-22 «Ураган» предназначен для противовоздушной обороны кораблей путем прикрытия охраняемых кораблей и индивидуальной защиты корабля-носителя от одновременно нападающих с различных направлений противокорабельных ракет и самолетов.

Разработка зенитного ракетного комплекса М-22 «Ураган» для советского Военно-морского флота была начата по Постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от 13 января 1972 г. в НПО «Альтаир» (гл.конструктор Волгин Г.Н.). В данном Постановлении была также задана разработка войскового ЗРК 9К37 «Бук». Комплексы «Ураган» и «Бук» унифицировались по зенитной управляемой ракете.

В 1983 году ЗРК ВМФ М-22 был принят на вооружение с ЗУР 9М38.

Комплекс устанавливался на советских эскадренных миноносцах типа «Современный» (проект 956). С 1985 года по настоящее время было построенно 16 кораблей данного класса, а также после 2000 года будут построены 2 эсминца для ВМФ Китая.

Универсальный ракетный комплекс M-1 «Волна»

Разработка первого отечественного универсального ракетного комплекса М-1 для кораблей проектов 61 и 63 была начата по Постановлению СМ СССР №1149-592 от 17.08.1956г. Но уже по постановлению № 1190-610 от 25 августа того же года было решено ставить М-1 на корабли проектов 58 и 62. Корабельный универсальный комплекс М-1 по многим элементам был унифицирован с сухопутным ЗРК С-125. Так, оба комплекса имели одинаковые ракеты (В-600, В-601 и т.д.).

Главным конструктором «Волны» был И.А.Игнатьев (ВНИИ “Альтаир” – МСП), а главным конструктором ракеты В-600 — П.Д. Грушин (МКБ “Факел” – МАП). Постановлением СМ № 889-382 от 24.08.62г. комплекс М-1 с ракетой В-600 был принят на вооружение ВМФ. Позже комплекс М-1 получил наименование «Волна», а ракета В-600 – несекретный индекс 4К90.

Для поражения целей, летящих на высотах свыше 10 км, Постановлением СМ № 561-233 от 21.06.61г. была начата работа над ракетой В-601 для сухопутного комплекса С-125. После серии испытаний ракета В-601 (4К91) в 1964 году была принята на вооружение сухопутных войск. В том же году было решено оснастить этой ракетой и комплекс М-1. Первые 7 кораблей получили В-601 в течение 1967 года.

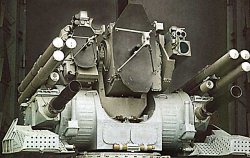

Корабельный эенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик»

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс ЗМ87 «Кортик»- комплекс самообороны надводных кораблей, предназначен для поражения целей ракетами на рубеже от 8000 до 1500 м, а затем дострел уцелевших целей 30-мм автоматами АО-18 на дистанции от 1500 до 500 м.

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс ЗМ87 «Кортик»- комплекс самообороны надводных кораблей, предназначен для поражения целей ракетами на рубеже от 8000 до 1500 м, а затем дострел уцелевших целей 30-мм автоматами АО-18 на дистанции от 1500 до 500 м.

Создан в конце 1970-х годов в Конструкторском бюро приборостроения (КБП) (г.Тула) под руководством генерального конструктора А. Г. Шипунова. Впоследствии получил «псевдоним» «Каштан», под которым предлагается на экспорт. Производитель – Тульский машиностроительный завод

В 1983 году опытный образец ЗМ87 (один модуль) был установлен на ракетном катере пр. 1241.7 «Молния» (бортовой № 952). Корабельные испытания комплекса проходили на Черном море. На вооружение комплекс ЗМ87 поступил в 1989 году.

Восемь модулей ЗМ87 были установлены на авианосце пр. 1143.5 «Адмирал Кузнецов«, шесть модулей — на атомном крейсере пр. 1144 «Адмирал Нахимов», по два модуля — на двух СКР пр. 1154 типа «Неустрашимый».

Корабельный эенитный ракетный комплекс «Кинжал»

ЗРК «Кинжал» – это многоканальный, всегоподный, автономный зенитный ракетный комплекс ближней обороны , способный отражать массированный налет низколетящих противокорабельных, противорадиолокационных ракет, управляемых и неуправляемых бомб, самолетов, вертолетов и т.п.

ЗРК «Кинжал» – это многоканальный, всегоподный, автономный зенитный ракетный комплекс ближней обороны , способный отражать массированный налет низколетящих противокорабельных, противорадиолокационных ракет, управляемых и неуправляемых бомб, самолетов, вертолетов и т.п.

Головной разработчик комплекса – НПО «Альтаир» (главный конструктор – С.А. Фадеев), зенитной ракеты – МКБ «Факел».

Корабельные испытания комплекса были начаты в 1982 году на Черном море на малом противолодочном корабле пр. 1124. В ходе показательных стрельб весной 1986 года на МПК было запущено с береговых установок 4 крылатые ракеты П-35. Все П-35 были сбиты 4 ракетами ЗРК «Кинжал». Испытания шли тяжело и со срывом всех сроков. Так, например, «Кинжалом» предполагалось вооружить ТАКР «Новороссийск», но он был принят на вооружение с «дырками» для «Кинжала». На первые корабли проекта 1155 комплекс устанавливался один вместо положенных двух.

Только в 1989 году ЗРК «Кинжал» был официально принят на вооружение больших противолодочных кораблей пр. 1155, на которых было установлено 8 модулей по 8 ракет.

Зенитно-ракетный комплекс М11 «Шторм»

Универсальный корабельный комплекс М-11 разрабатывался по Постановлению СМ № 846-382 от 25.07.1959 г. Головным по системе в целом было назначено НИИ-10 ГКРЭ, главный конструктор Г.Н.Волгин. Пусковыми установками занималось ЦКБ-34.

Универсальный корабельный комплекс М-11 разрабатывался по Постановлению СМ № 846-382 от 25.07.1959 г. Головным по системе в целом было назначено НИИ-10 ГКРЭ, главный конструктор Г.Н.Волгин. Пусковыми установками занималось ЦКБ-34.

Первоначально комплекс М-11 с пусковой установкой СМ-102 предназначался для кораблей пр. 1126. Но работы по этому проекту были прекращены Постановлением СМ № 565-236 от 21.06.1961 г., в связи с чем были прекращены работы и по комплексу М-11. Однако, уже 27.07.1961 г. вышло Постановление СМ № 846-382 о продолжении работ по М-11, но уже для корабля пр. 1123.

НИИ-10 в апреле 1962 г. закончил эскизный проект комплекса ЗУР М-11 и передал заказчику. В процессе разработки эскизного проекта была выявлена невозможность построения СУ М-11 на базе комплекса М-1 из-за требования универсальности (по надводным кораблям), увеличения вдвое дальности и помехозащищенности.

Корабельная турельная установка 3М-47 «Гибка»

На Военно-морском салоне IMDS-2005, прошедшем в конце июня 2005 г. в Санкт-Петербурге, впервые была представлена широкой публике новая корабельная турельная установка 3М-47 «Гибка», предназначенная для пуска ракет типа «Игла». Работка новой зенитной системы ведется в ОАО «Морской НИИ радиоэлектроники «Альтаир», а серийное производство планируется развернуть на мощностях ОАО «РАТЕП».

На Военно-морском салоне IMDS-2005, прошедшем в конце июня 2005 г. в Санкт-Петербурге, впервые была представлена широкой публике новая корабельная турельная установка 3М-47 «Гибка», предназначенная для пуска ракет типа «Игла». Работка новой зенитной системы ведется в ОАО «Морской НИИ радиоэлектроники «Альтаир», а серийное производство планируется развернуть на мощностях ОАО «РАТЕП».

Турельная установка 3М-47 «Гибка» обеспечивает наведение и дистанционный автоматизированный пуск ракет типа «Игла». Комплекс предназначен для круглосуточной защиты надводных кораблей водоизмещением более 200 тонн в зоне сверхмалой дальности (до 6 км.) от атак самолетов и других средств воздушного нападения. Установка может производить как одиночный, так и залповый пуск ракет. «Гибка» представляет собой стационарную установку, и использовать ее в переносном варианте нельзя.

Турельная установка 3М-47 «Гибка» имеет в своем составе 2 или 4 модуля «Стрелец» разработки коломенского КБ машиностроения. Каждый пусковой модуль комплектуется двумя ракетами «Игла-С» или «Игла». Число одновременно обстреливаемых целей – 1. Режим стрельбы – последовательный (от 1 до 8 ракет) или залповый (2 ракеты). Установка обеспечивает обнаружение цели типа самолет на расстоянии 12-15 км. Время реакции – менее 8 секунд. Масса турельной установки в зависимости от количества модулей составляет 1,3-2 тонны.

| « Июль 2025 » | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||